更新日:2025/03/11

アト秒パルスを用いた固体電子系超高速ダイナミクス計測NTT物性科学基礎研究所

アト秒パルスを用いた固体電子系超高速ダイナミクス計測

- アト秒パルス

- アト秒時間分解分光

- 光波-電子系相互作用

単一アト秒パルスをプローブ光としたポンプ・プローブ型アト秒時間分解計測技術は、アト秒パルスの時間幅で超高速現象をとらえることが可能な人類が持つ最速のコマ撮り技術です。本稿では、本計測技術を構成する単一アト秒パルス光源の発生法と、もっとも基本的なアト秒時間分解吸収分光法について解説します。また、本分光法をワイドギャップ半導体に適用し、光波電界によって引き起こされる電子応答の実時間計測の成果について紹介します。

小栗 克弥(おぐり かつや)

NTT物性科学基礎研究所

光波-電子系相互作用を用いた電子系ダイナミクスのアト秒制御に向けて

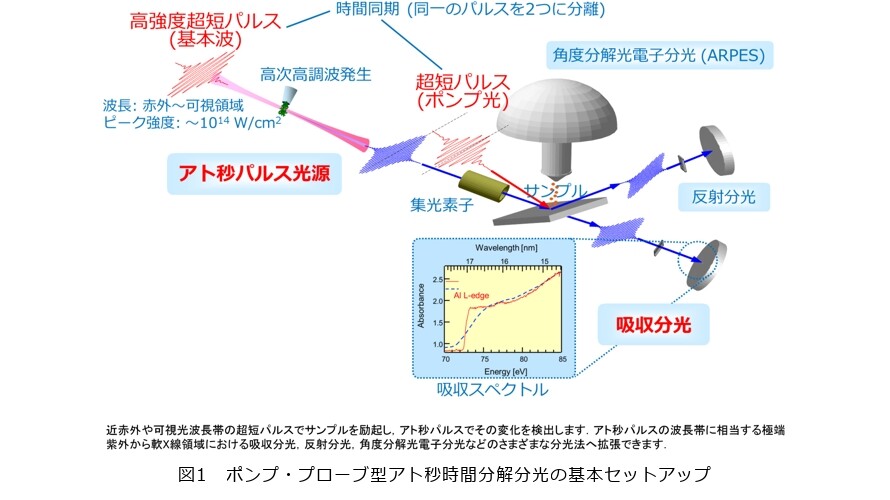

21世紀初頭のアト秒パルスの発生・計測は、"より速いものを見たい・分かりたい"という人類の尽きることのない探求心の集大成です。"電子"は、情報処理、化学反応、エネルギー生成、生体反応など現代社会を支えるあらゆるテクノロジの根本を担う物理系ですが、その運動の自然な時間スケールはアト秒領域にあり、これまであまりに高速のため、人類がアクセスできなかった超高速現象の代表格といえるでしょう。NTT物性科学基礎研究所では、そのような多岐にわたる電子の超高速現象の中でも、特に、光と電子の相互作用によって引き起こされるアト秒時間スケールダイナミクスに着目しています(1)。その理由は、光、すなわちペタヘルツ波の制御技術の革新により、私たちは、既存の技術と比較して、電子に対する桁違いの高速制御ノブをすでに手にしている、という点にあります。アト秒時間分解計測技術は、このような光電界に対する電子系応答の超高速ダイナミクスを可視化する技術であり、その手法は、現在2つに大別されます。1つは、"高次高調波分光"と呼ばれる手法であり、高次高調波のエネルギースペクトルを計測し、その特性からその背後にある物質中のアト秒電子ダイナミクスを導き出す手法です。本特集冒頭の『超高速光物理研究の最前線への期待と展望』(以下、記事1と表記)で紹介した3ステップモデルから分かるように、高次高調波発生は、高強度超短パルスレーザ電界の1サイクル中に引き起こされる電子の運動が起源となっており、その発生過程そのものが物質中の光波電界によって駆動されたアト秒電子ダイナミクスです。気体、液体、固体を問わずさまざまな物質系を対象として、高次高調波を発生させ、計測された高次高調波のスペクトルの各種パラメータ(波長、強度、偏光など)依存性を詳細に解析し、実験結果と理論・シミュレーションを組み合わせることによって、アト秒電子ダイナミクスを推定することができます。もう1つの方法が、高強度超短パルス光と高次高調波によるアト秒パルスを組み合わせた"ポンプ・プローブ型アト秒時間分解分光"です(図1)。本手法は、高強度超短パルス光をポンプ光、単一アト秒パルスをプローブ光とすることが基本形であり、記事1で紹介したアト秒パルスによるコマ撮りの概念に相当します。逆に、単一アト秒パルスをポンプ光、高強度超短パルスをプローブ光とすることも可能であり、また、高強度アト秒パルスをポンプ光・プローブ光とした"アト秒ポンプ・アト秒プローブ分光法"も次のターゲットとして注目されていますが、変換効率が著しく低い現状のアト秒パルス発生技術では極めて難易度の高い手法と認識されています。高次高調波分光法とポンプ・プローブ型アト秒時間分解分光のメリット・デメリットを比較すると、前者の方法は、計測したいサンプルに高強度超短パルスレーザを照射し、発生するアト秒パルスのスペクトルを計測するという点で、技術的には後者と比べてシンプルです。一方、後者は、発生したアト秒パルスをプローブ光として用いて、電子系に対するアト秒パルスの応答を計測するという前者と比べてさらに一段ステップを重ねた技術であるものの、直接的に時間情報の取得が可能です。

超短パルスポンプ-アト秒パルスプローブ型アト秒時間分解計測技術

NTT物性科学基礎研究所は、理論・実験共に前述した2つの手法を研究対象としていますが、本稿では、アト秒時間分解計測技術のもっとも典型的な例である高強度超短パルスポンプ-アト秒パルスプローブ型アト秒時間分解分光について紹介します(図1)。

ポンプ・プローブ型アト秒時間分解分光計測技術は、当初、気相の原子系・分子系の電子ダイナミクスを対象として始まりました。気相原子系では、原子の光イオン化過程、内殻励起状態の寿命、光励起状態のコヒーレント制御などのダイナミクス計測に適用されたほか、単純な気相分子系では、分子の光乖離過程や分子内の電荷移動などの計測に適用され、光波-電子系相互作用ダイナミクスの計測手法としての有効性が示されてきました(2)。固体電子系への適用は、固体からの高次高調波発生を皮切りに、2010年代に本格的に開始され、超短光パルスポンプ・単一アト秒パルスプローブ型吸収分光法が、典型的な手法として用いられています。図1に示すように、その計測システムは、極めてシンプルであり、プローブ光として用いられる単一アト秒パルス光源と、それと時間同期した高強度超短パルスポンプ光、そして、プローブ光の透過スペクトルを取得するための吸収分光系になります。ポンプ光とプローブ光の時間同期を実現するためには、通常1台の高強度超短パルスレーザからの出力パルスをビームスプリッタで分岐し、ポンプ光とプローブ光発生に用いています。ポンプ光とプローブ光は、光学遅延回路により、サンプルに届く相対的なタイミングをアト秒時間精度で制御することが可能です。例えば、10asの時間精度を実現するためには、光学遅延回路を構成する2つの光路を数nm精度で安定化するとともに、コマ撮りの時間間隔に従って光路長を掃引する必要があります。そのためには、基本的な計測システムの振動対策に加えて、光路長の揺らぎによる効果を相殺するためのポンプ・プローブ光の光路の共通化や、光路長安定化フィードバックなどが必要です。また、アト秒パルスの典型的な波長は、真空紫外域にあり、空気中を伝搬することはできません。したがって、計測システムは、基本的に真空チャンバで構成されます。

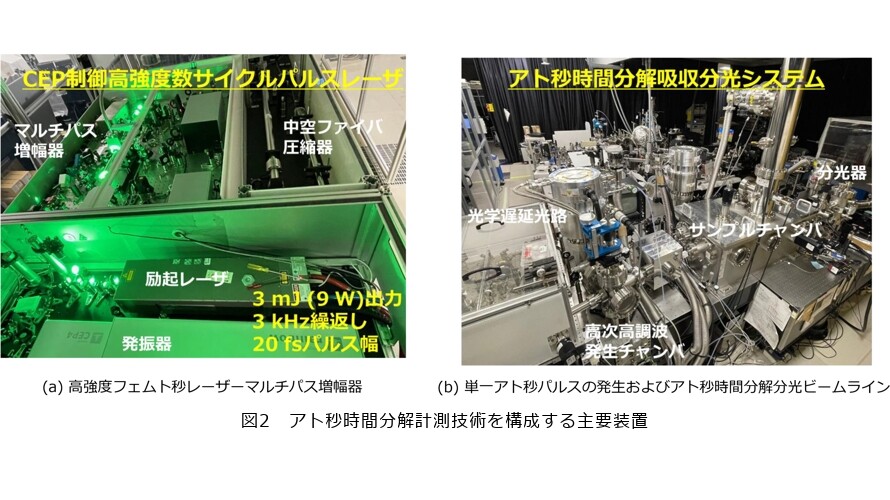

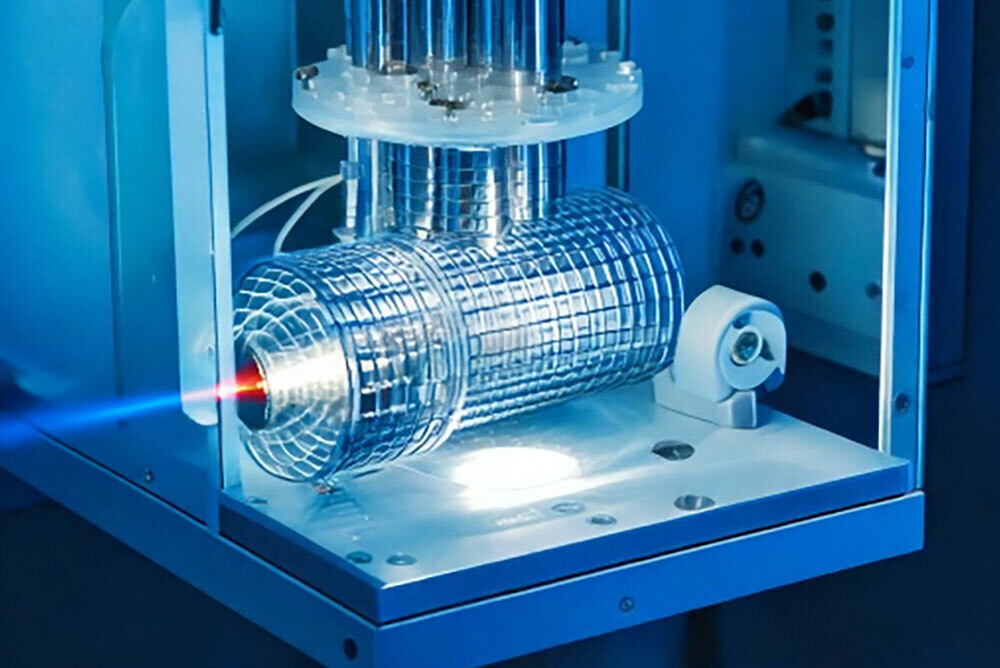

NTT物性科学基礎研究所が構築したアト秒時間分解計測実験ステーションでは、ポンプ光・プローブ光発生の源となる中心波長790nm、パルスエネルギー3mJ、パルス幅20fs、3kHzヘルツ繰返しの高強度チタンサファイアフェムト秒レーザマルチパス増幅器を配備しています(図2(a))。各レーザシステムには、キャリアエンベロープ位相(CEP:Carrier-Envelope Phase)*1安定化機構を組み込み、それぞれ中空ファイバ圧縮器により、4〜7fsの数サイクルパルスを発生させることが可能です。その下流側には、単一アト秒パルスの発生およびアト秒時間分解分光の真空チャンバで構成されたビームラインを構築しています(図2(b))。これらのビームラインでは、本稿で取り上げるアト秒時間分解吸収分光による電子ダイナミクス計測実験だけでなく、アト秒時間分解反射分光、アト秒時間分解光電子分光など新しいタイプのポンプ・プローブ型アト秒時間分解計測技術の研究を進めています。

*1 キャリアエンベロープ位相:光パルスの包絡線(エンベロープ)のピーク(最大値)に対応するタイミングを時間原点として表現する光波(Carrier:搬送波)の位相です。例えば、包絡線のピークと、光波の電界振動の山が一致しているような場合は、時間0で振動が最大値をとっているのでコサイン波と呼ばれます。

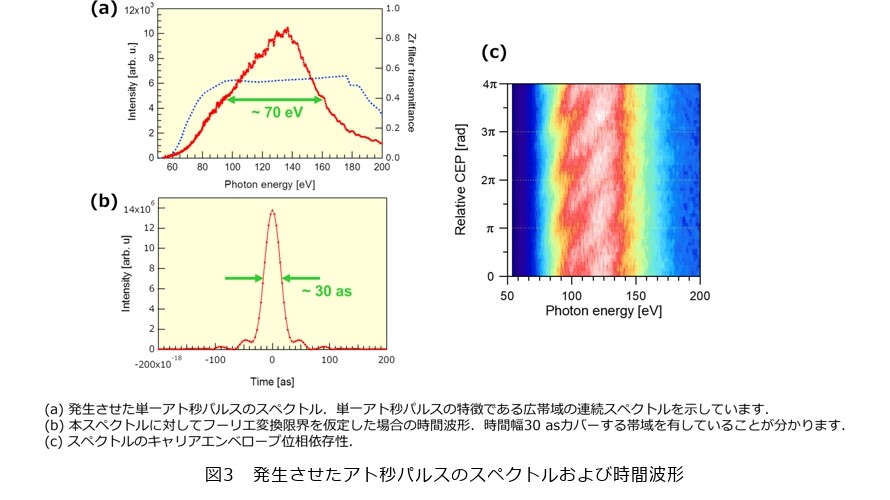

準モノサイクルパルスを用いた単一アト秒パルスの発生

アト秒時間分解計測システムを構成するもっとも重要な技術は、プローブである単一アト秒パルス光源です。記事1で紹介しましたように、単一アト秒パルスを得るためには、通常、基本波の半サイクル周期のパルス列で発生するアト秒パルス列から1本だけを取り出すことが必要です。私たちは、そのために、基本波のパルス幅をほぼ1サイクルに近い準モノサイクルパルスにする技術と、アト秒パルス列発生に超高速遮断ゲートをかける二重光学ゲート技術*2を組み合わせてほぼ理想に近い単一アト秒パルスを発生しています(3)。単一アト秒パルス発生の基本波として用いる準モノサイクルパルスと、発生させたアト秒パルスのスペクトルおよび時間波形を図3に示します。準モノサイクルパルス発生には、3kHz繰返し周波数CEP安定化チタンサファイアレーザから出力された約20fsの時間幅を持つパルスを用いました。この元パルスを、圧力約1気圧のNeガスを注入している中空ファイバ(長さ1m、内径400μm)に集光し、自己位相変調効果によりスペクトルを超広帯域化した後に、超広帯域チャープミラー対で分散補償・パルス圧縮をします。その結果、800nm帯におけるバンド幅139nm、パルス幅4.1fs、パルスエネルギー1mJを持つ1.6サイクルの準モノサイクルパルスの発生に成功しました(図3(a))。上記の準モノサイクルパルスを基本波として、二重光学ゲート法と組み合わせ、長さ1mmのNeガスセルを媒質として発生させた単一アト秒パルスのスペクトル波形を示します(図3(b))。アト秒パルス列に特徴的な櫛状スペクトルではなく(記事1図3)、広帯域にわたってスペクトルが連続的に分布しているコンティニュームであることが分かります。スペクトルのピークは、およそ140eVにあり、コンティニュームの半値全幅はおよそ70eVに到達しています。この帯域幅は、フーリエ変換限界パルス*3を仮定した場合には、32asのパルス幅に相当します(図3(b))。計測されたアト秒コンティニュームが単一アト秒パルスであることを裏付けるため、スペクトルのCEP(相対値)依存性を計測しました(図3(c))。CEPを変化させることは、基本波のピーク電界を変化させることに対応するため、アト秒パルスのスペクトル分布がCEPに従って周期的に変化していきます。スペクトルのCEPの周期的依存性と、すべてのCEPにわたるスペクトル形状のコンティニューム性の維持は、発生させたアト秒パルスが単一であることを裏付けます。私たちが発生させたアト秒パルスのスペクトルのCEP依存性は、2πの周期性を持っており、スペクトルのコンティニューム性がすべてのCEPにわたって維持されていることが見て取れます。その結果、単一アト秒パルス発生が確認できました。なお、周期が2πになっているのは、二重光学ゲート法における二色ゲートの効果により、基本波パルスは反転対称性を失い、非対称な電界になっていることが原因です。本実験では、2時間にわたって12πの周期性が明瞭に確認され、基本波のCEPが長時間にわたって安定であり、適切なCEPを設定することで長時間安定的に単一アト秒パルスを発生できることも裏付けられました。

*2 二重光学ゲート技術:高次高調波発生により生ずるアト秒パルス列から、時間ゲートに対応する基本波波形を整形することによって、1本のアト秒パルス(単一アト秒パルス)だけ取り出す技術。気体からの高次高調波発生は、その発生原理より円偏光では発生しないことを利用した偏光ゲートと、光波電界の大きさに極めて敏感であり、基本波とその2倍波の合成波が非対称な電界波形であることを利用した二色ゲートという2つの1fsスケールの時間ゲートを組み合わせることで、単一アト秒パルスだけ発生させることができます。

*3 フーリエ変換限界パルス:光パルスの周波数(波長)領域におけるスペクトルの帯域において、もっとも短い時間幅となるようなスペクトル位相を持つ光パルス。光パルスを特徴付ける時間領域のパルス波形と、周波数(エネルギー)領域のスペクトル波形は、互いにフーリエ変換の関係で結びついており、スペクトル帯域全体にわたって位相が同一であるような場合に最短の時間幅になることが知られています。

ワイドギャップ半導体におけるペタヘルツ電子振動の観測

単一アト秒パルスを用いて、光波-電子系相互作用のアト秒時間分解計測を実現することを考えた場合、そのもっともシンプルな基本形が超短光パルスポンプ・単一アト秒パルスプローブ型アト秒時間分解吸収分光です。本分光法は、超短パルス光波をサンプルに照射することにより物質中の電子系を励起している状態を生成し、励起状態におけるアト秒パルスの吸収量を検出することで、光波の1周期よりも短い時間分解能で電子系励起状態ダイナミクスをサンプリングする手法です。その先駆的代表例が、中心周波数ωの高強度超短パルス光をシリカ(SiO2)薄膜に照射した際に観察されたアト秒パルス吸収量の2ω周期変調です(4)。この観測結果は、1V/Å級の2サイクル光波電界を絶縁体に照射することで、電子バンドのWannier-Stark局在化*4が引き起こされ、光波電界によりWannier-Stark局在準位の占有・非占有状態が2ω周期で可逆的に変化したと解釈されています。このような固体電子系における電界周期スケールの光波電界コヒーレント操作は、ペタヘルツ級信号処理の機能として有望です。

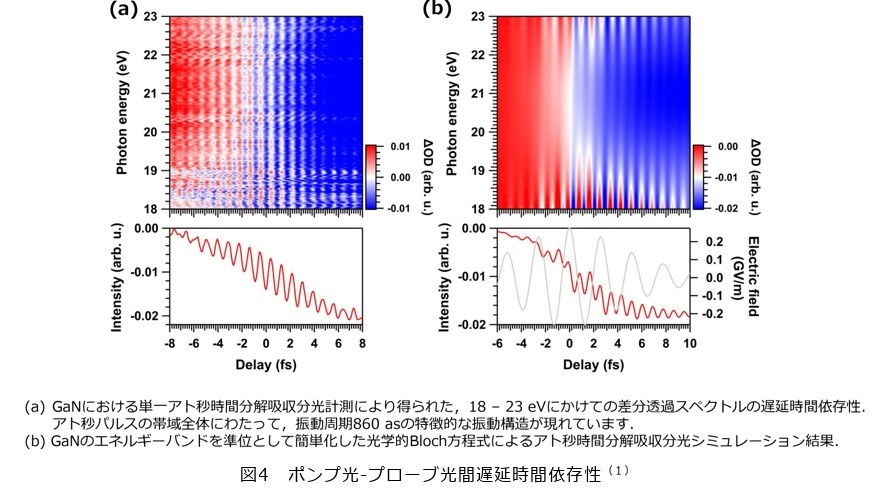

一方、1V/Å級光波電界のような超高電界でなくても、光と物質の相互作用において引き起こされるもっとも基本的な光-物質コヒーレント応答は、光によって誘起される分極振動です。分極振動は、光を物質に相互作用した際に起こる反射や透過、吸収といった一連の光学応答の起源となる電子系応答です。その振動周期は、基本的に照射する光の周期程度であることから、アト秒時間分解能で計測しない限り実時間測定が不可能でした。ここでは、その一例として、私たちが行った窒化ガリウム(GaN)電子系の非線形分極応答の単一アト秒パルス過渡吸収分光計測を紹介します(5)。実験では、中心エネルギー21eV、パルス幅は約660asのアト秒パルスをプローブ光とし、パルス幅約7fs、ピーク強度1×1010W/cm2の近赤外パルスをGaNの薄膜結晶に照射し、その差分吸収スペクトル(ポンプ光照射時の吸収スペクトルと無照射時の吸収スペクトルの比)のポンプ光-プローブ光間遅延時間依存性を計測しました(図4(a))。吸収スペクトルの帯域全体にわたって、特徴的な時間領域における振動構造が現れていることが明瞭に見て取れます。エネルギー方向に平均化したプロファイルに直すと、アト秒パルスの吸収量は、周期860asで振動しながら、減衰していることが分かります。その周期は、周波数1.16PHzに相当しており、固体電子系において1PHzを超える振動現象の実時間計測に成功しました。この周期は、ちょうど照射した近赤外パルスの周期2600asの3分の1に一致することから、本結果は3次非線形分極振動の計測と考えられます。また、GaNの価電子バンド、伝導バンド、そしてアト秒パルス吸収バンドを疑似準位として簡単化した光学的Bloch方程式のシミュレーションの結果(1)、実験結果を良く再現することが分かりました(図4(b))。また、シミュレーションでは、減衰時間を、実験結果をよく再現するように選んだ結果、その時定数は3.3fsと見積もられました。この減衰時間は、フォトンエコー法*5で計測された室温におけるGaAs(ヒ化ガリウム)のバンド間位相緩和時間3.5fsと類似しており、GaNにおける室温のバンド間位相緩和時間を反映していることが示唆されます。以上のように、単一アト秒パルス吸収分光法は、光電界周期スケールの電子分極応答を時間領域で計測できる技術です。このことは、光波電界によって、電子系の運動を引き起こし、それをとらえることが可能であることを示しており、ペタヘルツ波によるアト秒スケール電子系制御の第一歩であるといえます。

*4 Wannier-Stark局在:電子系のエネルギー状態がバンド構造をとる物質系に、(強い)電界を印加すると、バンド構造から量子化されたエネルギー準位(離散準位)へと変化する現象。本現象は、半導体超格子構造素子中に形成された電子系ミニバンドに、静電界を印加した場合に、実験的に観測され研究が進められました。

*5 フォトンエコー法:3次の光非線形効果により、物質の電子分極振動の位相緩和時間を計測する方法。時間差をつけた2つの光パルスを物質中で干渉させて、周波数空間上に電子分極の干渉縞を形成させ、その干渉縞を回折格子と見立てることにより、第3パルスで回折された光の信号強度を記録することで、位相緩和時間(分極が振動を保持している時間)を計測することができます。

図4 ポンプ光-プローブ光間遅延時間依存性(1)

今後の展開

本稿では、NTT物性科学基礎研究所が進めてきたアト秒時間分解計測技術において、その主な構成要素である単一アト秒パルス発生技術とアト秒時間分解吸収分光技術について解説しました。そして、本技術を実際に固体電子系に適用した例として、GaN半導体における光波誘起電子分極のペタヘルツ周波数振動の実時間計測実験を紹介しました。現状、このようなアト秒時間分解吸収分光技術において、データのS/N比の向上には、プローブ光検出信号の数10時間に及ぶ長時間積算による平均化が必須です。しかしながら、信号の検出感度(変調前の信号強度に対する変調強度の比)はたかだか10-2であり、それ以下の微小信号の検出はできません。さらに、温度依存性やポンプ光強度の依存性、サンプルのキャリア濃度依存性といったパラメータ依存性の計測が実質困難となっています。今後は、本特集記事『高輝度アト秒分光に向けた1.7サイクル高強度光パルスのMHz繰返し発生』で取り上げたように、ドライバレーザの平均出力を10倍以上に増強し、単一アト秒パルス発生の高輝度を図ることで、S/N比の大幅向上をめざします。さらに、今回取り上げた吸収分光法だけでなく、反射分光法(6)や干渉分光法(7)、角度分解光電子分光法(8)など、多様なアト秒時間分解分光技術へと拡張を図る予定です。これにより、互いに相補的な実験情報を計測することが可能となります。こうした実験側からのアプローチと、本特集記事『高強度光パルス──固体電子系の実時間量子ダイナミクスシミュレーション』で取り上げる第一原理に基づく実時間量子シミュレーションと組み合わせることによって、包括的に光波-電子系相互作用の物理を創出していくことが期待できます。このような光源技術、計測技術、シミュレーション技術の極限追求の営みの先に、ペタヘルツ波によるアト秒スケール電子系制御へのブレークスルーが拓けてくるでしょう。

本稿で紹介した研究は、増子拓紀博士(現NTTアドバンステクノロジ)、弘前大学の花田修賢教授・小川達也氏、東京理科大学の須田亮教授・山口量彦氏、そして、後藤秀樹教授(現広島大学)、中野秀俊教授(現東洋大学)との共同研究の成果です。また本研究の一部は、JSPS科研費(JP23310086、JP25706027、16H05987、16H02120)の支援を受けて行われました。

■参考文献

- (1)K. Oguri, H. Mashiko, A. Suda, and H. Gotoh:“Lightwave-driven electronic phenomena in solids observed by attosecond transient absorption spectroscopy,”K. Yamanouchi, P. Martin, M. Sentis, L. Ruxin, and D. Normand (Eds.), Progress in Ultrafast Intense Laser Science XIV, Springer Nature, 2018.

- (2)F. Krausz and M. Ivanov:“Attosecond Physics,”Rev. Mod. Phys., Vol.81, p.163, 2009.

- (3)K. Oguri, H. Mashiko, T. Ogawa, Y. Hanada, H. Nakano, and H. Gotoh:“Sub-50-as isolated extreme ultraviolet continua generated by 1.6-cycle near-infrared pulse combined with double optical gating scheme,” Appl. Phys. Lett., Vol.112, Vol.18, p.181105, 2018.

- (4)M. Schultze, E. M. Bothschafter, A. Sommer, S. Holzner, W. Schweinberger, M. Fiess, M. Hofstetter, R. Kienberger, V. Apalkov, V. S. Yakovlev, M. I. Stockman, and F. Krausz: “Controlling dielectrics with the electric field of light,” Nature, Vol.493, pp.75-78, 2013.

- (5)H. Mashiko, K.Oguri, T. Yamaguchi, A. Suda, and H. Gotoh:“Petahertz optical drive with wide-bandgap semiconductor,”Nat. Phys., Vol.12, pp.741-745, 2016.

- (6)K. Kato, H. Mashiko, Y. Kunihashi, H. Omi, H. Gotoh, and K. Oguri:“Highly sensitive transient reflection measurement in extreme ultraviolet region for tracking carrier and coherent phonon dynamics,”Opt. Express, Vol.28, pp.1595-1602, 2020.

- (7)H. Mashiko, M.-C. Chen, K. Asaga, A. Oshima, I. Katayama, J. Takeda, T. Nishikawa, and K. Oguri:“Spatially resolved spectral phase interferometry with an isolated attosecond pulse,” Opt. Express, Vol.28, pp.21025-21034, 2020.

- (8)K. Toume, K. Oguri, H. Mashiko, K. Kato, Y. Sekine, H. Hibino, A. Suda, and H. Gotoh:“Time-resolved ARPES Based on 8-fs High-harmonic Source in the Extreme Ultraviolet Region,” CLEO, San Jose, CA, U.S.A., pp.1-2, May 2018.

光と物質の相互作用の研究は、長い歴史を持つとともに、現代社会を支えるさまざまな光技術や光デバイスを産み出す基礎を築いています。光を時間領域で振動する電界としてとらえ、アト秒時間スケールで物事を考えただけでも、これまでの成熟化した光と物質の相互作用物理とその応用の枠を超える大きな可能性があることを読者の皆様にお伝えできたら幸いです。

超高速光物理研究の最前線への期待と展望──ペタヘルツ波をエンジニアリングする

超高速光物理研究の最前線への期待と展望──ペタヘルツ波をエンジニアリングする 高輝度アト秒分光に向けた1.7サイクル高強度光パルスのMHz繰返し発生

高輝度アト秒分光に向けた1.7サイクル高強度光パルスのMHz繰返し発生 固体からのトポロジカル高次高調波発生

固体からのトポロジカル高次高調波発生 アト秒パルスを用いた固体電子系超高速ダイナミクス計測

アト秒パルスを用いた固体電子系超高速ダイナミクス計測 高強度光パルス―─固体電子系の実時間量子ダイナミクスシミュレーション

高強度光パルス―─固体電子系の実時間量子ダイナミクスシミュレーション